横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

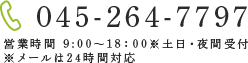

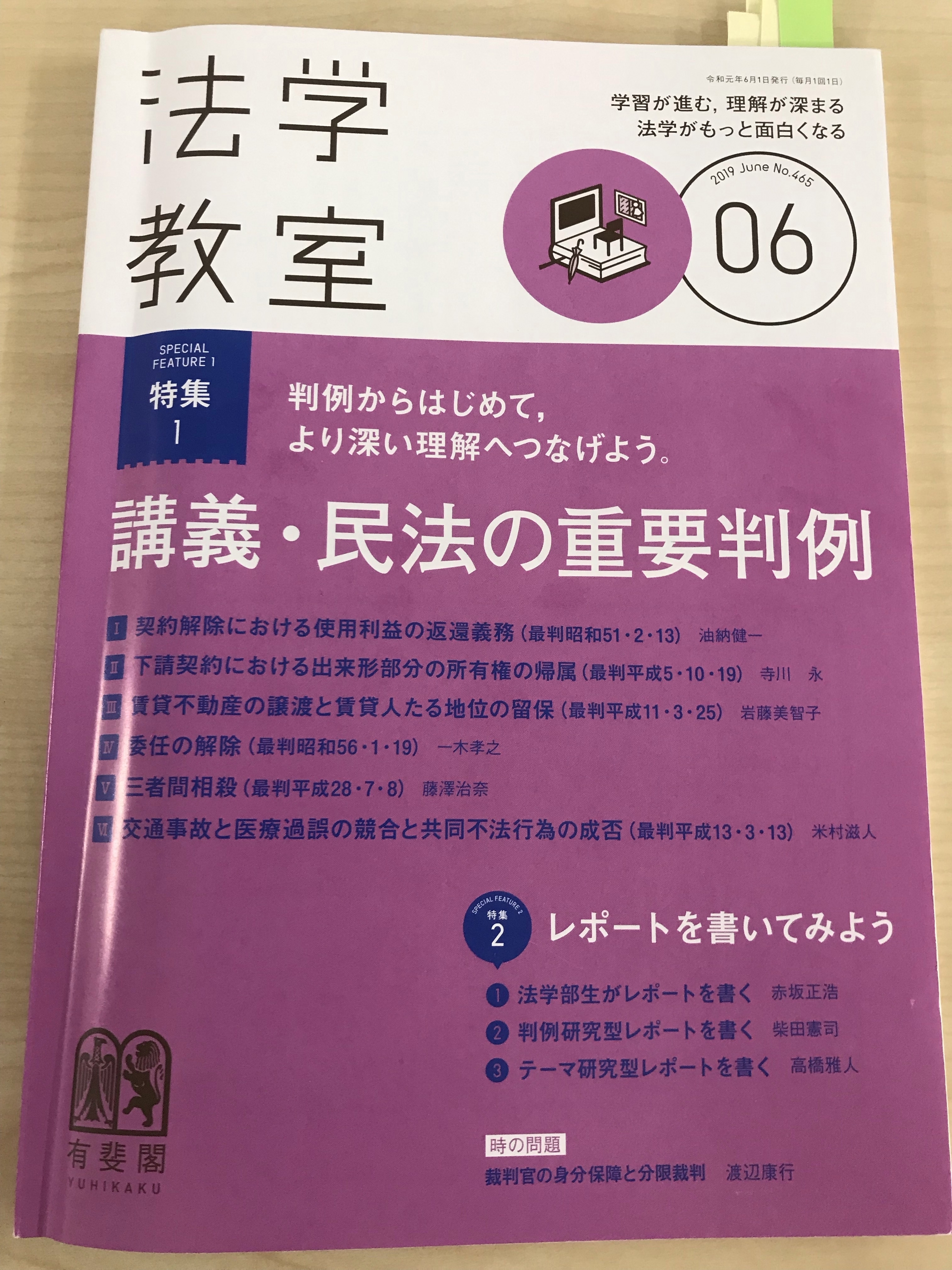

法学教室2019年6月号を読みました。

1【特集】講義・民法の重要判例

今回の【特集】は,「民法の重要判例」でした。

Ⅰ 契約解除における使用利益の返還義務(最判昭和51年2月13日民集30巻1号1頁)

Ⅱ 下請契約における出来形部分の所有権の帰属(最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)

Ⅲ 賃貸不動産の譲渡と賃貸人たる地位の留保(最判平成11年3月25日判時1674号61頁)

Ⅳ 委任の解除(最判昭和56年1月19日民集35巻1号1頁)

Ⅴ 三者間相殺(最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁)

Ⅵ 交通事故と医療過誤の競合と共同不法行為(最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)

の6つの判例を対象に,事案及び判旨の解説とともに,債権法改正が及ぼす影響等にも言及があり,読み応えがありました。

まず,Ⅱについては,最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁の問題の所在(注文者の二重払いの危険の防止vs下請人の請負代金債権の確保の要請の対立軸)が明確にされており,また,判例法理の射程範囲(「平成5年判決の射程として,注文者の代金支払が済んでおらず,かつ特約も定められていない場合に出来形部分の所有権の帰属が注文者又はは下請人のいずれになるのか」は不明であるとのことです。)について理解を深めることができました。

Ⅲについては,改正民法の規律は,最判平成11年3月25日判時1674号61頁を踏まえて「賃貸人たる地位の留保合意の効力を認めた上で,賃借人の保護を図る」という目的を推し進めたものであるとされ,民法改正(民法605条の2第2項等)の経緯について,理解を深めることができました。

2事例で考える民事訴訟法

事例で考える民事訴訟法の「第15回」のテーマは,「二重起訴の禁止」でした。

民事訴訟法142条は,「裁判所に係属する事件については,当事者は,更に訴えを提起することができない。」と規定し,その法文の趣旨に絡んで,要件・効果に争いがあるところです。

142条の趣旨について,伝統的通説は,①既判力の矛盾抵触の回避②裁判所にとっての審理重複の無駄の回避③被告の二重応訴の負担の回避の3つを挙げていました。

これに対し,近時の有力説は,伝統的通説が,①既判力の矛盾抵触の回避を絶対視していた点を手厳しく批判しており,この点に関する理解が,142条の要件・効果の解釈にも影響してくるとのことでした。

3刑法事例の歩き方―判例を地図に

「第3回」のテーマは,「正当防衛」でした。

正当防衛について,刑法36条は,

「1項:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2項:防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定しています。

「急迫」性や相当性(「やむを得ずにした行為」)の解釈については,判例法理の蓄積があるところですが,「急迫性が否定されるのは,心情的要素としての積極的加害意思が認められる場合に限定されないことを明らかにした」最高裁判例(平成29年4月26日決定刑集71巻4号275頁)の示した考慮要素の意味内容,また,平成29年決定との関係で,自招侵害に関する最高裁判例(最決平成20年5月20日刑集62巻6号1786頁)の位置付けについて,理解を深めることができました。

今月の法学教室は,大変勉強になりました。

6月も頑張っていきます。